- 発行日 2024年3月25日

- 最終変更日 2025年1月20日

- 5 分

理想ダイオードとは?「理想」の意味や電流・電圧の振る舞いについて分かりやすく解説!

理想ダイオードとは、理論計算などで用いられる、素子としての振る舞いが理想的なダイオードです。現実には存在しませんが、その特性を知っておくと回路設計に役立ちます。この記事では理想ダイオードの特性や役割について解説します。

理想ダイオードとは?

この章ではダイオードの説明を行ったうえで、理想ダイオードとは何かについて解説します。

ダイオードとは一方向にしか電流を流さない素子

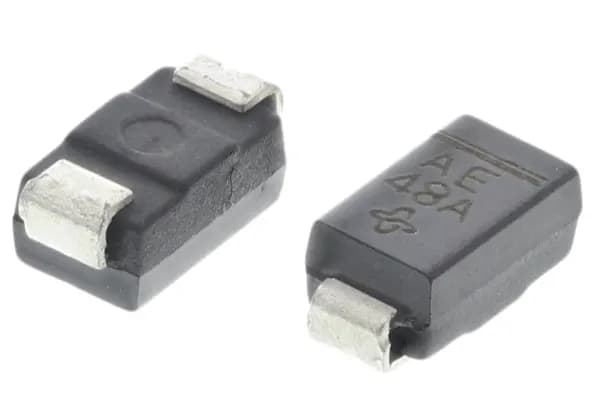

ダイオードは電子回路で利用される半導体デバイスの一つです。順方向の電流を通過し、逆方向の電流を遮断する役割を持っています。

この特徴を利用してさまざまな回路に応用されます。

さらに、回路設計や理論的な計算をする際に、ダイオードがその特性を完全に満たすと仮定して計算されることがあります。その時のダイオードのことを「理想ダイオード」といいます。

理想ダイオードは現実には存在しない

理想ダイオードはダイオードとして完全な振る舞いをすることを仮定したモデルであり、実際には存在しません。

例えば、理想ダイオードは逆方向には電流を流さないものとして取り扱いますが、実際のダイオードではそれが完全に満たされることがありません。微小な電流が漏れてしまうこともあります。

理想ダイオードの特性

ダイオードとして理想的な振る舞いをする「理想ダイオード」の特性について4つ解説します。

以降の説明ではアノード(陽極)からカソード(陰極)に電圧を印加することを順方向バイアス、カソード(陰極)からアノード(陽極)に電圧を印加することを逆方向バイアスといいます。

順方向バイアス時の導電性

順方向バイアス時のダイオードは導電性を持つため、電流を順方向に流します。順方向にかかる電圧が一定以上になる場合に、ダイオードは導通します。

また、理想ダイオードの抵抗はゼロと見なされるため、電流の大きさは無限大となります。

順方向バイアス時の電圧降下はゼロ

理想ダイオードにおいて順方向に電流が流れる時、電圧降下はゼロと見なします。これも理想ダイオードの抵抗をゼロとするためです。

逆方向バイアス時の電流はゼロ

逆方向に電圧を印加された時、理想ダイオードは電流を流しません。

理想ダイオードは一方向にしか電流を流さないため逆方向バイアス時の電流はゼロとして用いられます。

理想ダイオードの役割

この章では理想ダイオードという考え方をなぜ用いるのかについて、その役割とともに解説します。

回路の単純化

理想ダイオードを用いることで回路を単純化することができます。

現実のダイオードは多少、抵抗を持っているため、実際にはダイオードの役割をする素子と抵抗を記す必要があります。

一方で理想ダイオードは抵抗がゼロとなるため、抵抗を記す必要がありません。

そのほかにも、順方向バイアス時の電圧降下がゼロであり、かつ逆方向に電流が流れないため、本質的でない現象に対して対処しなくてよくなります。

回路が簡略化されることで数値計算も簡単になるメリットがあります。

整流回路の理解

ダイオードは特定の方向にのみ電流を通すことができることから、整流回路として用いられます。

例えば、定期的に電流の向きが変わる交流電源の向きを一方向に整えることができます。

理想ダイオードを用いることで「逆方向には電流を流さない」前提を達成することができ、整流回路の振る舞いを理解しやすくします。

理想ダイオードではなく現実のダイオードの回路は、完全に逆方向に電流を流さないわけではないため、その漏れ電流に対するケアなどが必要になります。

理論的な検証を容易にする

電気回路の基礎的な法則やキルヒホッフの法則、それらを応用した複雑な法則が成り立つかを検証するためには冗長な振る舞いを考えない方が簡単になります。

例えば、オームの法則によると電圧は電流と抵抗の積で表現されますが、実際に測定してみると多少の誤差が発生し、完全な比例関係にはなりません。

これは測定環境や抵抗の精密さに影響を受けるためです。

しかし、理論を検証する場合にはこのような誤差を考えないケースが多いです。そのようなシーンにおいて理想ダイオードの考え方は役に立ちます。

ダイオードの作り方

この章ではダイオードの作り方について解説します。

導電体と絶縁体と半導体

世の中の物質は電気的な特性という観点で3つに分類できます。

- 導電体

- 絶縁体

- 半導体

導電体は金属のように電気をよく通すものであり、絶縁体はゴムのように電気を通さない物質です。その中間の特性を持っているものを半導体といいます。

半導体は温度や外部の条件に依存して電気の通りやすさが変わります。

P型とN型

回路に用いられる半導体には「P型」と「N型」の2つの種類があります。

一つの元素で構成されている半導体を真性半導体といいますが、このままでは望む特性を得られないため、別の元素を添加します。

真性半導体に添加される元素によってP型かN型かが決定します。ボロンやアルミニウムなどの3価元素が添加されるとP型、ヒ素やリンなどの5価元素が添加されるとN型になります。

元素を添加することによって電気の流れやすさを調整でき、特定の用途に対応する半導体となります。

PN接合

P型半導体1つとN型半導体1つを接合することでダイオードとなります。

この接合のことをPN接合といいます。P型半導体側がアノード(陽極)、N型半導体側がカソード(陰極)となり、ダイオードとしての振る舞いを見せます。

なお、P型半導体とN型半導体を3つ接続することでトランジスタとなります。

すなわち、PN接合されている半導体の一つにダイオードがあるということです。

まとめ

この記事では理想ダイオードについて解説してきました。

ダイオードとは、一方向にしか電流を流さない素子のことを指します。理想ダイオードと表記した場合は、その振る舞いが理論上、理想的であることを意味しています。

ダイオードは回路設計においてなくてはならないものですので、ぜひ特性についての知識を身につけておきましょう。