- 発行日 2023年7月21日

- 最終変更日 2023年11月9日

- 1 分

電線対基板用コネクタ ガイド

電線対基板用コネクタの注意点と他のコネクタとの違いについて解説しています。

タイトな関係

~ 用途と接続の原理 ~

—— 電線対基板用コネクタと他のコネクタとの違いは何ですか?

電子機器やシステム中のプリント基板は、信号の入出力や電源供給などで基板外部との接続を要します。さらにその多くは相互に距離があるため電線を介さなければなりません。基板に電線を直接はんだ付けすることも考えられますが、作業性などの点から多くは多極タイプの電線対基板用コネクタを使うことになります。

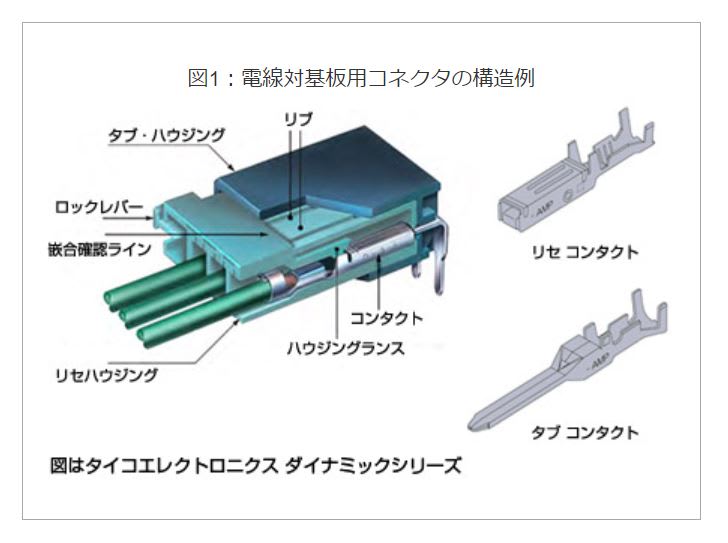

電線対基板用コネクタはケース(ハウジング)に端子(コンタクト)を収容したシンプルな構造をしています。端子には棒または板状の「タブ(tub)」とそれを包んで、挟み込む「リセ(receptacle)」があり両者の“はめ合わせ”構造になっています(図1)。

一般には電線側をリセにしますが、用途によっては逆にすることもあります。電線とコンタクトとの接続は圧着端子と同じ「圧着」がほとんどです。ただし、低電流の信号用途では強度などには劣るものの被覆されたままの電線を挟み込むだけで一括して接続できる「圧接」方式のものもあります。何れもはんだ付けのような熱ストレスが加わることがない上、電線とコンタクトの接続分は外気との接触を断たれたガスタイト(Gas-tight:気密)状態になるので高い接続信頼性が保たれます<図2>。

電線対基板用コネクタの選び方

—— 電線対基板用コネクタは、仕様を確認して選ぶことが大切です。

電線対基板用コネクタ選びで確認しておきたい仕様は次のようになります。

電線対基板用コネクタ選びで確認したい仕様

- 接続する対象への適合

- 接続する角度への適合

- FPCの厚みの適合

- ピッチの距離

- 接点の上下

- 電極の数

- 表面処理の統一性

- ロック構造の種類

- 電流・電圧の仕様

まずは接続する対象物や接続したい角度に適合しているか、FPCの厚みは適当であるかなど、基本的な仕様を確認します。

基本的な仕様を間違って選んでしまうと、電線対基板用コネクタを接続できない事態に陥ってしまうので、最初に必ず確認し、間違えないように選びましょう。

そして、ピッチの距離や接点の上下は設計に関わるポイント。

表面処理はコネクタとFPCで同じ材質を使用している製品のほうが、腐食が少なく耐久性がアップします。

ロック構造の種類については、FPCとコネクタの固定に関する項目ですが、挿入の容易さと作業工程の多さは反比例している傾向にあるので、どちらを優先したいか使い勝手の良いほうを選んでください。

もちろん、電気に関係する部品なので電流・電圧などの仕様を確認することも基本的なポイントですが、電線対基板用コネクタを選ぶ際にはその他の仕様もしっかりと確認して、用途や目的に対して最適と思われる製品を選びましょう。

数の圧力

~ 選定の指針 ~

—— 極数の数と形状で選べば良いですよね?

確かに接続線数(極数)と取り付け形状はコネクタ選択の出発点です。一方、選定に当たっては接続する回路の電流と電圧が重要なパラメータになります。実際には回路の電流から使用する電線の太さ(線径)が決まり、その電線に合致するコネクタを選ぶという手順になるでしょう。この場合、電線の太さに合わせて何種類かのコンタクトが用意されていますが、電線の導体外径だけでなく被覆の外径も合致するものを選んでください。

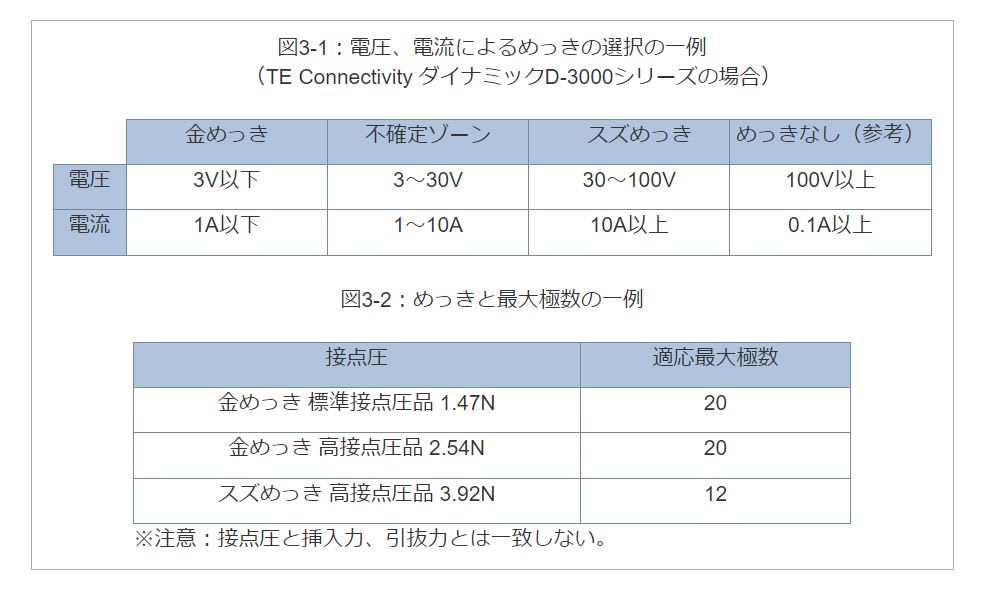

ちなみに、コンタクトに使用される「めっき(鍍金)」は適用する電流や電圧および、使用環境によって決める必要があります。具体的な電圧、電流はコネクタの品種によって差がありますが、低電圧、低電流では信頼性の高い金(Au)めっき、それ以外ではコスト的に有利なスズ(Sn:錫)めっきが施されています。

ここで最も頭を痛めるのが金めっき、スズめっきの両方が使用できるアプリケーション(不確定ゾーン)である場合です。金めっき、スズめっきのどちらにすれば良いか悩んでしまいます。どちらを選ぶべきかは使用される環境によって決まってきます。確かにクリーンな環境ではスズめっきの使用も可能ですが、逆に環境が悪い場合、例えば温度が高い、ガスの影響が考えられる、振動が多い、抜き差しが多いなどの場合は必ず金めっきをお使いください。

めっきを選ぶ際に考慮すべき項目としては他に「適応極数」があります。コネクタの抜き差しする際には全コンタクトの力が作用するため、極数が多くなると意外に大きな力を要することになります。その場合、金めっきでは1コンタクト当たりの接点圧を小さくできますが、スズめっきの場合は比較的高い接点圧を要するため、適応する最大極数は金めっきよりも少なくなります(図3)。

言い換えると、多極の場合は電流が少なくても、金めっきが使われます。なお、同種類のコネクタに金めっきとスズめっき両方のコンタクトが供給されている両者を組み合わせることはできません。スズと金の組み合わせはイオン化傾向が大きく、結露などが起こると容易に腐食を生じるからです。異種金属嵌合のトラブルを避けるには同一アプリケーション、同一セット内でめっきの種類を統一するとよいでしょう。組み立てやメンテナンス現場でも異種混入が起こらないようにすることも大切です。

人間は間違える葦

~ 設計上の配慮事項 ~

—— つなげるだけの部品なので設計は楽です。

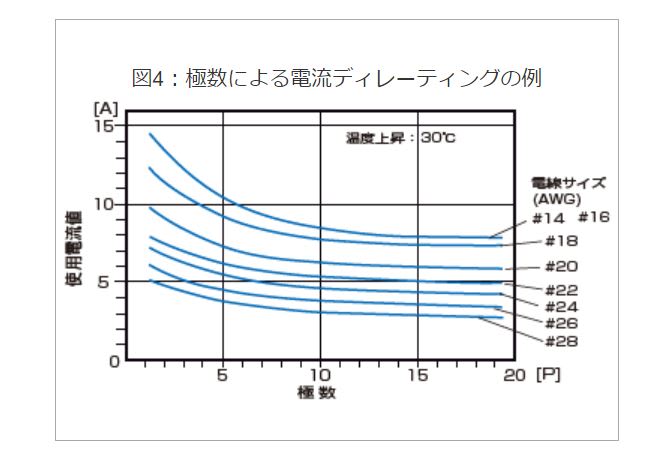

コネクタはシンプルな部品ですが、設計に気配りは必要です。例えば、各電線に流れる電流が大きい場合はそれぞれが温度上昇を伴いますので、ディレーティングが必要になります(図4)。

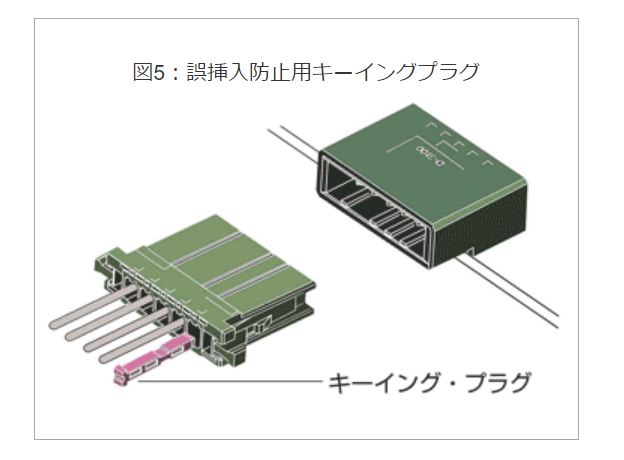

電線対基板用コネクタの場合は特に手作業を伴うため、人が介在することによる誤りを起こさない設計もポイントです。人的間違えの典型にコネクタの場所や取り付け方向をとり違える「誤挿入」があります。人は別のコネクタと間違えて挿したり、コネクタの向きを逆に間違えて無理に挿そうとしたりしがちだからです。多くのコネクタは外形を非対称にするなど逆向きには入らない構造にする対策が施されていますが、間違わない仕組みを設計中に盛り込むことが第一です。例えば、1つの基板に同じコネクタを複数使うことは誤挿入を招きやすいため、できるだけ避けたいところです。やむを得ず同種のコネクタを使用する際はテープなどで色分けする、誤挿入防止用のキーイングプラグ(図5)を使うなどの工夫をします。ハウジングに誤挿入しない構造(キーイング)を持たせたコネクタもあります。

もう1つ、設計上で犯しやすい間違いは組み付けやメンテナンス時に手を入れるための「作業スペースの確保忘れ」です。リード(ワイヤハーネス)や作業時のスペースを含めて部品配置を考える必要があるわけですが、ボード設計と機構設計の両者にまたがる部分なので、意外とはまりやすい落とし穴なのです。

抜き差しならぬ状態

~ 実装と取り扱い ~

—— 実装作業上で注意することはありますか?

まず、圧着作業に際してはコネクタに適合するアプリケータや手動圧着工具の使用が必須です。ペンチでカシメて済ませるといったやり方では信頼性を期待できません。同様に、修理などで一部の線を交換する場合や、誤って接続した線を抜く場合には必ず指定された「引き抜き工具」を使ってコンタクトを引き抜いてください。次に、接続する際の注意点はコネクタを真っすぐに挿入することです。狭い場所などでは斜めになりやすいので注意してください。同様に、電線を圧着したコンタクトをハウジングに収める際も完全に入っていることを確認する気遣いが必要です。はめ合わせが不完全な半嵌合(はんかんごう)は、直後の電気検査などでは発見できず、時間がたってからトラブルの原因として発覚することになることになるので要注意です。

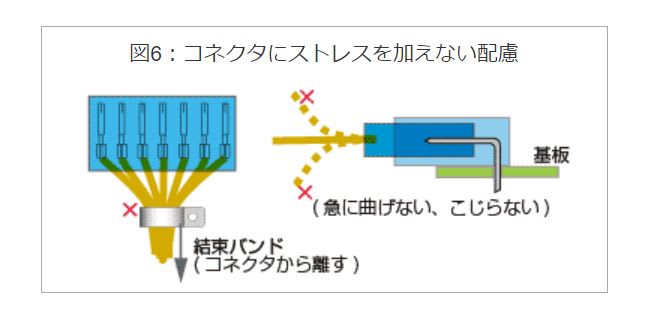

セットに組み付ける際は、コネクタの近くで電線を急激に曲げる、コネクタに近い位置で結束するなど、ハウジングやコンタクトにストレスが加わる実装は避けてください(図6)。

電線対基板用コネクタ 関連商品

お探しのコネクタがきっと見つかる!

適切なクリンプ、ダイ構成、位置決め機能、矯正機能を備えたプレミアム工具多数

チップ固定抵抗器なら1個からリール品までご用意。

ソケットや引抜き工具など

国内外主要メーカーのマイコンを豊富に取り揃えています。

コーセル、イーター電機工業、TDKラムダ、Recom、TRACOPOWER等各種

はんだ、はんだごて、各種アクセサリ

スペーサ、ねじ、ねじスタンドオフ各種

フックアップワイヤ、単芯ケーブル、耐環境性、自動車用など各種

タカチ、Hammond、プライベートブランドのRS PROなど